初心者からベテランまで幅広い投資家へ、世界中の金融商品を自動で紹介・投資できるロボアドバイザーSUSTEN(サステン)。

独自性の高いプログラムが顧客のニーズや資産状況に合わせて分散投資をしてくれるため、注目度の高いサービスです。

そんなSUSTENには、RGBと呼ばれるものがあります。

RGBはそもそも色の三原色(赤、緑、青)の頭文字なのですが、SUSTENでは、資産運用のリスクの大きさの説明用に使っています。

この記事で詳しく解説します。

目次

RGBの正体は「SUSTENが独自に運用する3つの投資信託」の違い

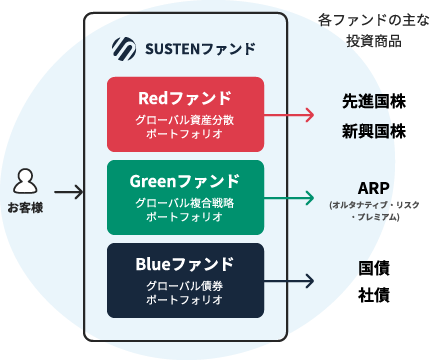

SUSTEN(サステン)は、独自のファンドを3つ組成して投資を行っており、この3つの投資信託に対する投資額の配分を変えることでリスク許容度を調整しています。

3種類のファンドは「投資の3原色」と呼ばれており、リスクに合わせて次の図のように「赤(R)」「緑(G)」「青(B)」で色分けされています。

SUSTENにおける資産運用のしくみ

引用元:運用のしくみ/SUSTEN

赤と青は国際分散投資で、各資産への配分は一定の比率を長期に渡って維持するように運用される。古典的理論に基づいた伝統的な投資手法と言えます。

ユニークなのが緑の「景気独立型戦略」で、これは、行動経済学の理論等に基づいた投資手法で、各資産の配分を市場動向や経済情勢に合わせて機動的に調整し、買い持ちだけでなく売り持ちも組み合わせる戦略のことを指します。この戦略により、景気後退局面において強い運用ができるとされています。

引用元:運用戦略について/SUSTEN

SUSTENはヘッジファンド顔負けの運用が可能

SUSTEN(サステン)は、2021年2月からサービスを提供開始した新しいロボアドバイザーです。また、SUSTENは完全成果報酬型で手数料が無料ということで話題ですが、差別化されている点はそれだけではありません。

プロ向けの戦略を個人に提供する

引用元:運用のしくみ/SUSTEN

SUSTENは「プロの機関投資家向けに提供されてきた高度な戦略をフェアな料金で個人向けに」という理念で設立されており、従来のロボアドバイザーとは運用方法が大きく異なります。特にヘッジファンド顔負けな非常に攻めた投資戦略が大きな特徴です。

ヘッジファンド並の高度な投資戦略を個人向けに提供

現在、投資初心者でも運用を任せられる商品が増えていますが、個人投資家が投資信託のインデックスファンド以上の運用を目指す場合、証券会社のラップ口座や投資信託のアクティブファンドで運用するしかありませんでした。

1970年代の投資戦略に対して一石を投じたSUSTEN

ラップ口座や投資信託のアクティブファンドは、運用する資産に対して2~3%の手数料がかかるため、「長期的な運用で信託報酬の低いインデックスファンド」を運用成果で上回ることが難しいと言われています。

そこで、アクティブファンドの運営に携わるアナリストやファンドマネージャーの人件費を低くし「安価な手数料で運用できるロボアドバイザー」に注目が集まりました。

しかし、一般的なロボアドアドバイザーは、1970年代にノーベル賞を受賞したハリー・マーコウィッツの「現代ポートフォリオ理論」や「ウィリアム・シャープ理論」などを元に設計されたものがほとんど。そのため、古い時代のものであることから、現在では確実性が不安と感じる意見もあるのが現状です。

現代ポートフォリオ理論には否定的な意見も散見する

インデックスに勝つ方法は、現代ポートフォリオ理論を駆使すればあるが、コストを考えると現実的には微妙なところ。

— レバナスのmatsu路 (@MatsuSigeru9696) January 13, 2021

インデックスのレバレッジに論理的に勝つ方法は思いつかない。

そのあたりの理由により、投資信託&国内ETFを使うようになってきました。

多分流れは1〜2年で変わるはず。知らんけど。 https://t.co/YmaSqExeDD

SUSTENは、米国の投資銀行出身者のもとで最新手法を取り入れた

そこで注目を集めているのがSUSTENでした。SUSTENもロボアドバイザー投資のひとつで、基本的には最適化されたアルゴリズムで運用を行います。この点は他のロボアドバイザーと同様ですが、運用戦略が一線を画しています。

SUSTENは、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックス出身の山口雅史氏のノウハウを基に戦略を構築。個人投資家にはハードルの高いデリバティブや最先端アルゴリズムなどを駆使し、リスクをコントロールする資産運用を提供するとしています。また、手元にない商品を借りて売り、値下がりしたところで買い戻して利益を得る「空売り」も組み合わせることで、株価指数との連動制が低くなるように設計されているのがSUSTENの強みなのです。